|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ショア、オフショア、ルアー、餌釣り・・・獲物を釣る手段に垣根なし! 今日もまた旨い獲物を求めて、釣り師「ふくろう」の冒険は続く・・・ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| BOAT MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

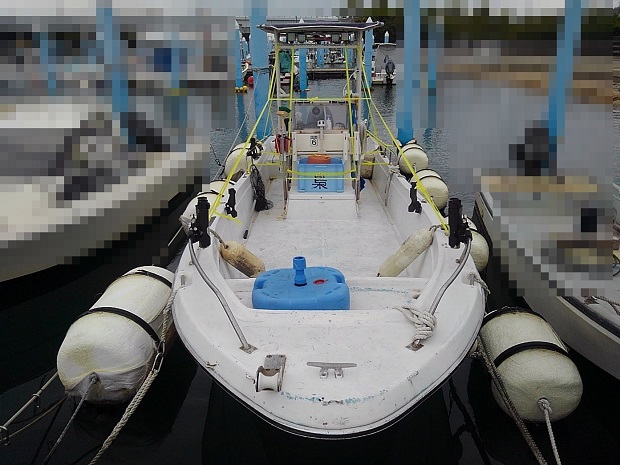

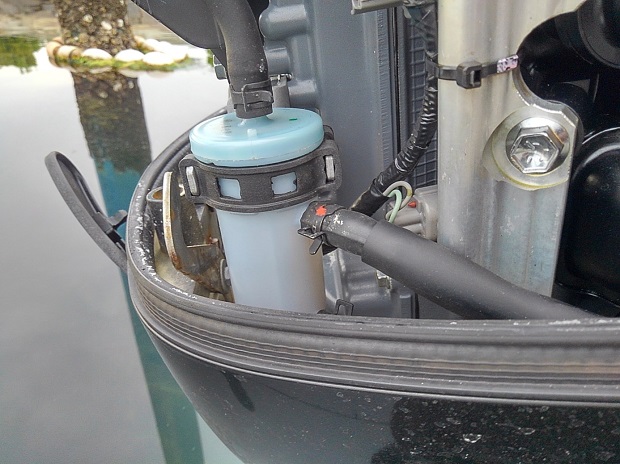

7ヶ月も船を動かせてなかったので、点検に。 まず心配していたバッテリー上がりは、何事もなく一発始動 一安心して、その他の手入れや清掃に取りっ掛かった途端、 「ピー」という警告音と共にメーターの「TEMP」ランプが点灯 ▼ 赤□印が「TEMP」ランプが点灯  写真は撮れなかったが、エンジンを始動して5分ほどで赤い警告灯が点灯。 オーバーヒートである 原因はいくつか考えられるが、まず疑うのはインペラの劣化やサーモスタットの固着。 インペラの交換は上架しないと出来ないし、検水口からはパイロットウォーターが出ていることもあり、 サーモスタットの固着を疑い、その交換から着手することに。 ▼ 船外機の左側面(水面下)にあるリリーフバルブ ▼ 部品入手後、あらためて作業に  ▼ フライホイールカバーを外すとサーモハウジングが見える  ▼ フランジのボルト2本を外すとサーモハウジングは外れる  ▼ サーモハウジングから取り出したサーモスタット(右)  左が新品 観察すると2mmぐらい開いてる。経験上、この状態で固着している可能性が高い。 つまり「手応えあり」ということ マイナスドライバーでサーモハウジングの塩の結晶を清掃。 ▼ サーモスタットとサーモパッキンを交換して元通りに  サーモハウジング部から水漏れがないことを確認後、 アイドリング10分、2,000rpmで10分、更にアイドリングで5分、エンジンを掛けて観察。 オーバーヒートもせず、パイロットウォーターも元気に出てるのでOKのようです ▼ アイドリング時のパイロットウォーター  ▼ 使用工具はこれだけ  とりあえず大事に至らなくて良かった。 さて、タコ釣りにでも行くかぁ~と思ったら「津波注意報」発令です いつになったら釣りに行けるのやら・・・ ▼ 桟橋に佇む「ふくろう丸」

10/31の釣行時、魚が後ろの方へ行ったので、念のためチルトアップ。 無事ランディングし、チルトダウンしてる最中に突然停止、そのまま動かなくなった このままでは帰れないので、緊急用のリリーフバルブを開放してチルトダウンし、釣りを終えたあと帰港した。 ▼ 船外機の左側面(水面下)にあるリリーフバルブ  水面より数センチ下なので、手探りでマイナスドライバーで解放。 ▼ 後日、点検に  チルトスイッチで操作すると、リレーは「カチカチ」鳴ってるんで、ほぼモーター故障だとは思ったが、 念のため、後日確認に。検電とモーターへの直接送電でモーター不良を確認できたので部品発注。 ▼ 上架  数日後、部品が入り、交換作業に。今回の作業は海上ではできないので、 ボート屋さんに陸揚げしてもらってから作業開始 ▼ 着地。陸での作業。ありがたい  ▼ 船外機を上げないとチルトモーターは見えない。  ▼ なんとか人力で上げてロックレバーで固定し、交換作業開始  油圧シリンダーの左側にあるのがチルトモーター。 構造は単純だが、取付ボルトへのアプローチがタイト。 1/4ラチェットと首振りエクステンションバーを駆使し、フランジのボルトを緩めて・・・ ▼ 取れた  ▼ 逆の手順で取付完了  ▼ 配線を通すためにはカバーは外さないといけなかった。  カプラー、配線パッキン、配線止め、エンジンのサイドカバーなどを元通りに戻して完成。 ▼ 着水。  絶対壊れるモーター・・・どないかならんかね~ ▼ 当たり前の幸せ(笑)  これにて一件落着

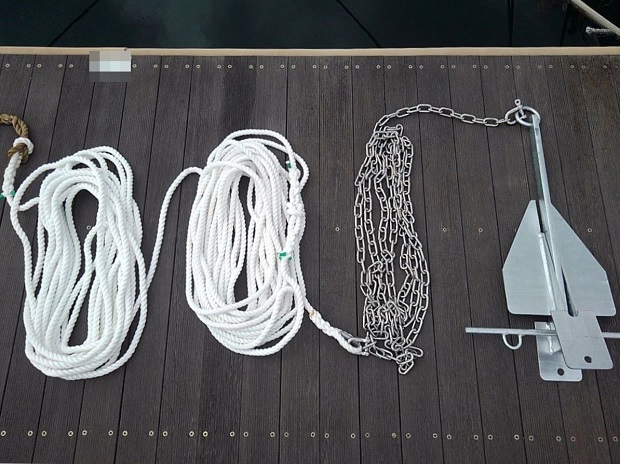

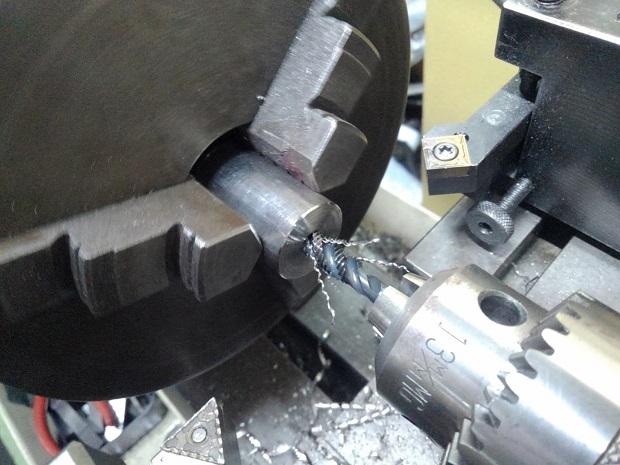

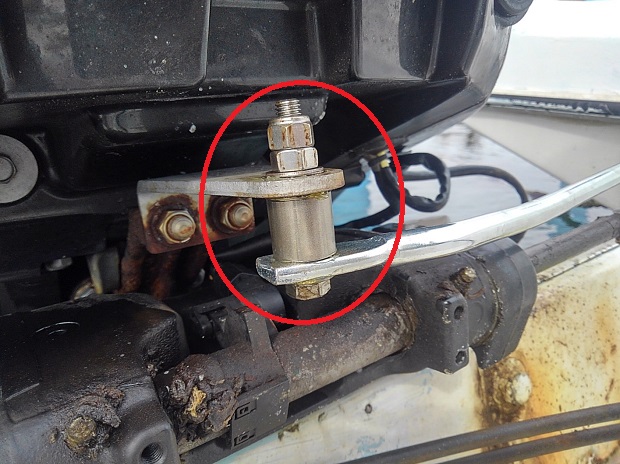

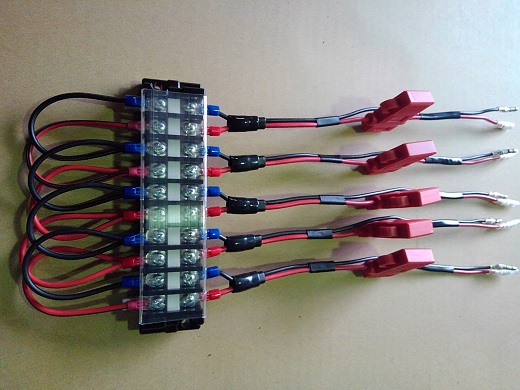

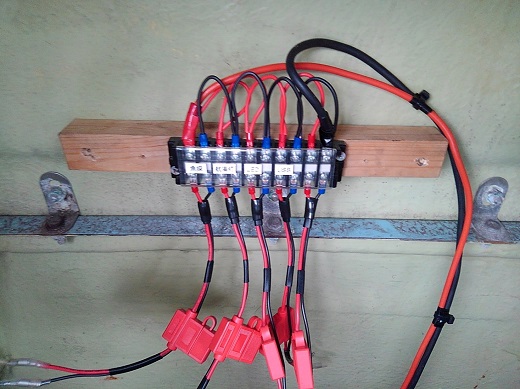

釣り予定だったが、強風のため中止 前もって作ってた電源ターミナルの取付など、船のメンテナンスに ▼ ステンレスの丸棒から削り出し  ベンチレースでネジ切り加工 ▼ 旋盤で掴み直して、反対側も加工  ▼ 樹脂パーツも作って完成  ▼ ボートに取付完了  電動リールや水洗ポンプの電源コードのワニ口を挟むだけ ▼ 挟んだ図  ▼ 内側  これからは電源取るのが楽チンになる ▼ 続いては、アンカーロープの編み込み  去年はアンカーを2本もロストし、切れたアンカーロープを適当に結んだだけの状態だったので、 それらの端々を編んだり、接続したり ▼ 左=ダンフォースアンカー(10kg)、右=ホールディングアンカー(8kg)  ダンフォースアンカーは砂地に強く、ホールディングアンカーは岩場に強い。 TPOに合わせて使い分け。ロストしたくないから、ダンフォースアンカーは根掛かり対策結束で。 係留ロープに付いたイソギンチャクなどのの付着物をスクレーパーで除去して、船上作業は終了 13ヶ月も引っ張ったが、船速が限界に遅くなってきたので、観念 ● 船底清掃&塗装 ● エンジンオイル&オイルエレメント 交換 ● ギアオイル 交換 ● アノード(防蝕亜鉛) 交換 を依頼して帰ってきた。 作業完成するまで、釣りは数日お預けやね

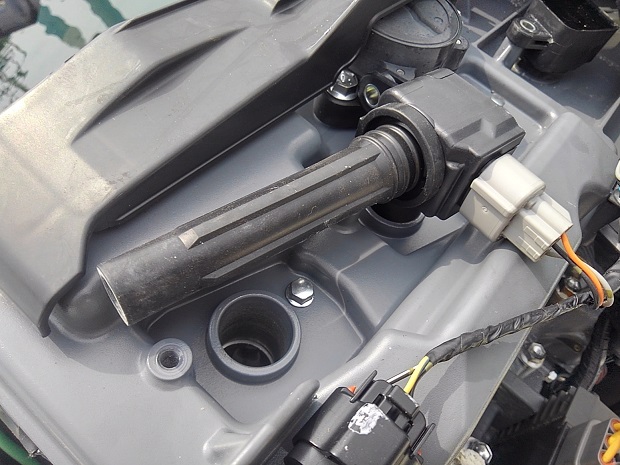

前回の釣行時に突然エンジンが始動不能に。道具・工具を準備して後日、点検に まずは点火系の点検から。 ・ 一次電圧のパルス・・・正常(〇) ・ プラグ色・・・正常(〇) ・ 目視による点火確認・・・正常(〇) 次に燃料系の点検。 ・ 低圧燃料ポンプ(機械式)・・・吐出はあるが弱い(△) ・ 高圧燃料ポンプ(電磁式)・・・電気は来てるが不動(×) ・ 高圧燃料ポンプ(電磁式)に強制送電・・・不動(×) ということで、高圧燃料ポンプ不良が確定。ポンプおよび付属品を発注。 作業工程と必要工具を想像し、修理作業に備える。 途中で工具が足らんようになったら、その日はそれまでになってしまう。 これが出張修理の難しさともどかしさ で、修理当日 大変な作業なので、上架するか、海上でやるか悩んだが、海上整備チャレンジ ▼ 高圧燃料ポンプの場所  インマニ(インテークマニホールド)の裏側にある・・・なんでそんなところに エンジンのロアケース、インマニ、スロットルボディなどを外さんとアクセスできん ▼ 右のロアケースを外したところ  カバーを止めてる小さなボルトを海ポチャしてしまったが、 これでエンジンの右側面の見渡しが良くなった。 ▼ インマニを外したところ  スロットルリンケージ、フライホイールカバー、インテークチャンバー、インマニ、スロットルボディを外し、 ようやく、高圧燃料ポンプが内蔵されてる「フューエル・ベーパー・セパレーター」が見えた。 ▼ フューエル・ベーパー・セパレーター この中で燃料内の気泡を消したり、燃料の圧力を安定させてりしている。 ▼ エンジン前方からの画像 手前に置いてるのがインマニとスロットルボディ。 ▼ ようやく外れた「フューエル・ベーパー・セパレーター」 ▼ それを分解 ようやく燃料ポンプに辿り着いた ポンプの入り口にも出口にもフィルターが付いていて、それぞれが結構汚れてた。 できれば二度と分解したくないので、フィルター、燃圧レギュレーターなどの付属品も交換。 清掃しながら、今度は元通りに組んで・・・ ▼ 完成  ▼ 復活  エンジンが掛かるという「当たり前の幸せ」

更に、今後の不安材料を極力減らしたいので、下記部品も交換 ▼ 機械式低圧燃料ポンプ  カムシャフトの回転運動を利用して、ダイヤフラムを上下させ、 タンクから燃料を吸い上げ、エンジン方向に送る。 キャブレター時代の車にはよく付いていた部品。ダイヤフラムの伸びのためか、 新品ポンプと比較すると吐出量が弱くなっていたので、念のため交換。 外したポンプは予備として在庫。

▼ スパークプラグ  良い具合に焼けている。熱価を上げる必要も下げる必要もない。 前回交換から300時間。まだ使えるが交換。外したプラグは予備として在庫。

▼ 腐食(崩壊?)したバッテリー端子  2年足らずでこの有様 ▼ バッテリー端子(D-type)  パッケージに「錆びない」って記載されてたけど、大丈夫かなぁ~。要・経過観察。

以上で今回の作業は終了

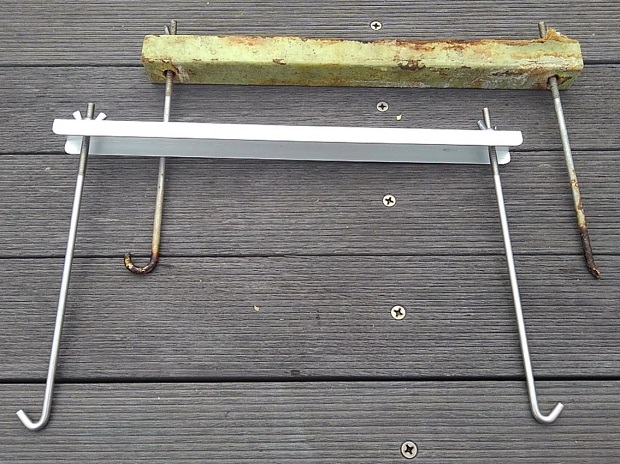

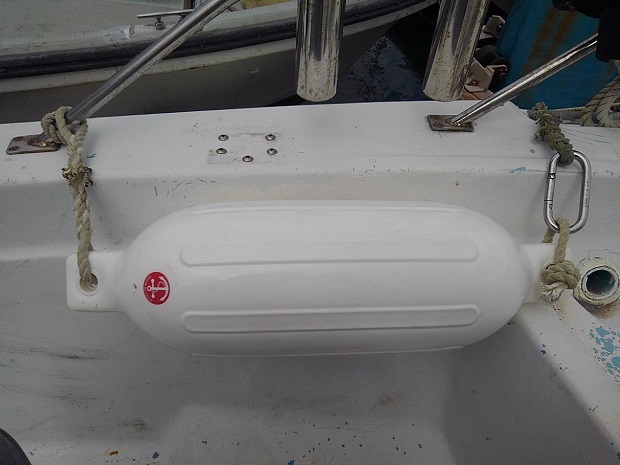

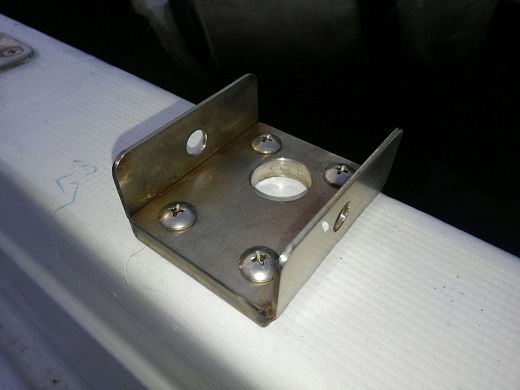

前回の釣行の際、不注意でアンカーをロスト 今日は雨天強風で釣りは中止? 幸い雨は予報ほど降らない感じなので急遽作業に ▼ アンカー一式  初代アンカーは6kgのホールディング・アンカー。これは明石の激流に負けて走錨したので「クビ」 2代目は少し大袈裟にサイズ・アップして、10kgのダンフォース・アンカー。 これは大潮の激流時でもしっかり効いてくれてたけど、先日ロスト で、今回は間を取ってサイズ・ダウン。7kgのダンフォース・アンカーにしてみた。 構成は、アンカー+ステンレス・チェーン×5m+アンカーロープ×60m ▼ 朽ち果てたバッテリーステー  左=J型ロングボルトが錆びて折れた。右=押さえの木製ステーが朽ち果てた。 これはアルミ製アングルとステンレス製J型ロングボルトで簡単に再生 ▼ 上=壊れたステー / 下=新調したステー  これで当分は大丈夫やろ。 ▼ フェンダーも新調  フェンダーは何ヶ月も前に入手してたのだが、滅多に着岸せんので後回しにしてた。 これからのシーズンはちょいちょい着岸するので、ようやく交換。 9月になっても、まだ灼熱 今回はここまで。

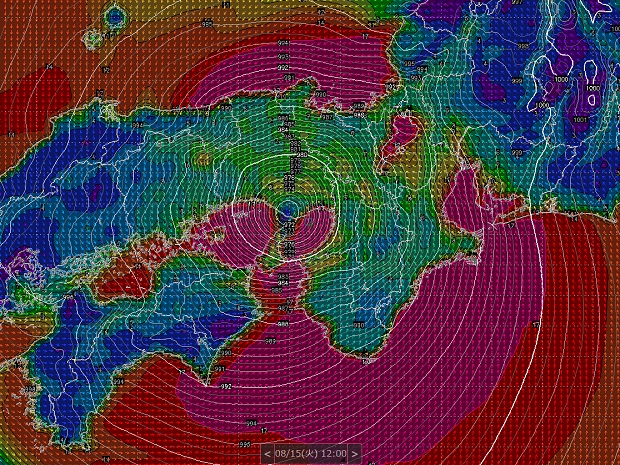

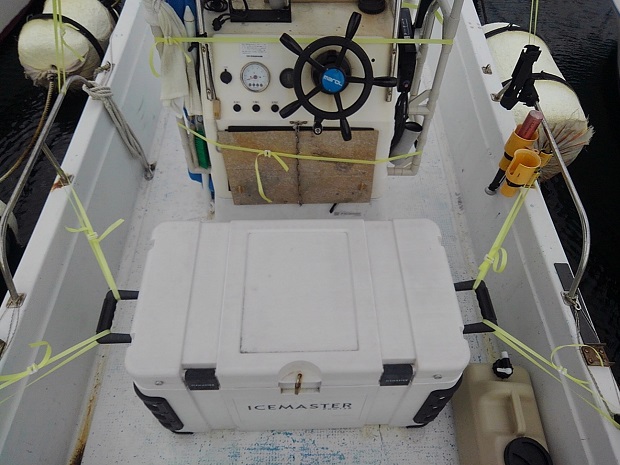

▼ 台風7号、15日の12時に明石直撃予報  ▼ 一応、屋根が飛んでいかんように縛ったり・・・  ▼ 重たい荷物が暴れて転覆の原因にならんように縛ったり・・・  やれることはやってきたけど・・・あとは神頼みやな 翌日、台風直撃・・・でも無事通過してくれた

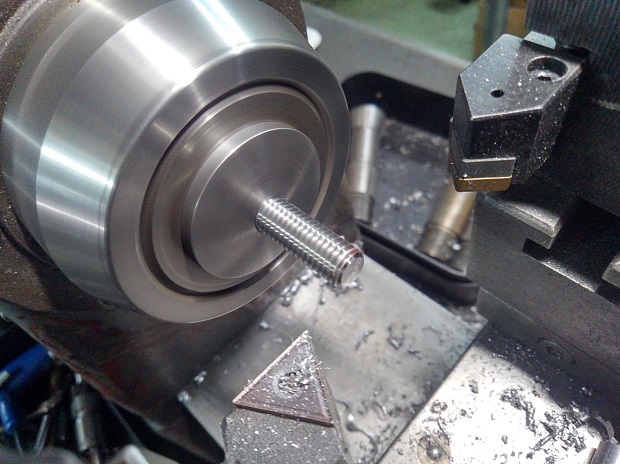

▼ 燃料フィルターから出てきた鉄粉らしきもの  この微細な混入物が燃料フィルターに詰まると、ガソリンの流れが悪くなり、エンジンが失速してしまう。 1年ぐらい前から度々症状が出るため、その度に船上でキレイなフィルターに交換している。 で、持って帰ったフィルターを洗浄して、予備フィルターとして常備している。 この鉄粉がどこで発生または混入しているかが分かれば対策ができそうだが、 現時点では特定できない。そこで、予防と原因究明のために一工夫してみた。 ▼ ボートのガソリンタンクのキャップと同規格の携行缶のキャップ  ▼ その携行缶のキャップを加工  ▼ 更にステンレス製パーツも製作  ▼ ステンレスの寸切りを切り出して・・・  ▼ 製作完了  ▼ 組立  ▼ キャップ裏面にはOリング完備  ▼ 組立完了  ▼ 取付  ▼ と言っても、元のキャップと交換するだけ  キャップの加工した部分にもOリングを追加してあるので密閉性も問題なし ▼ 半日、釣りをして帰港  ▼ 見事なまでに鉄粉吸着  さて、この鉄粉はどこから来るのか・・・ しばらく、検証。 まずは古いスチール製ガソリン携行缶の使用休止からやね

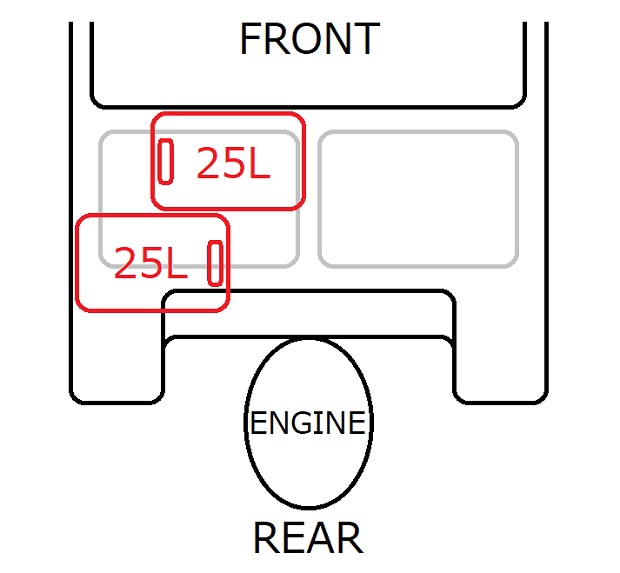

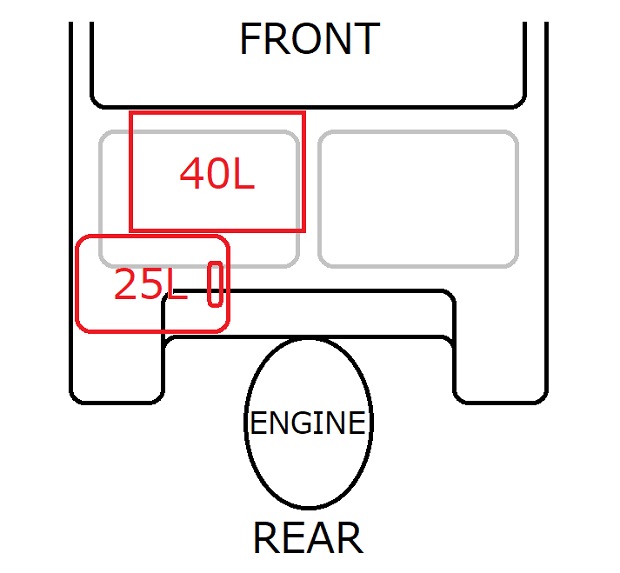

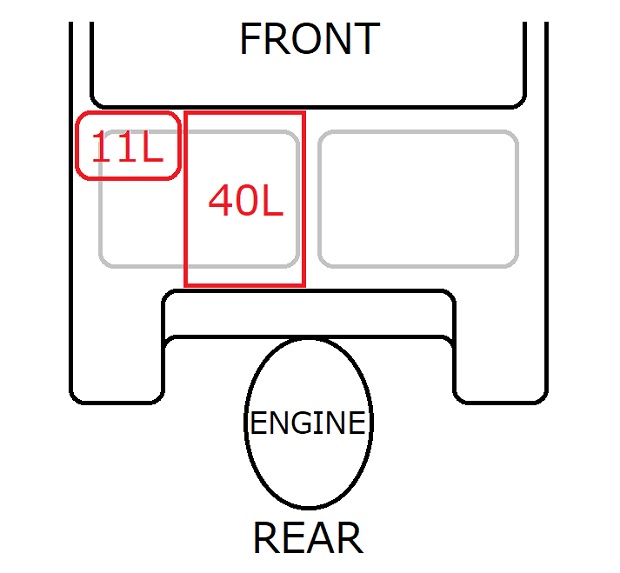

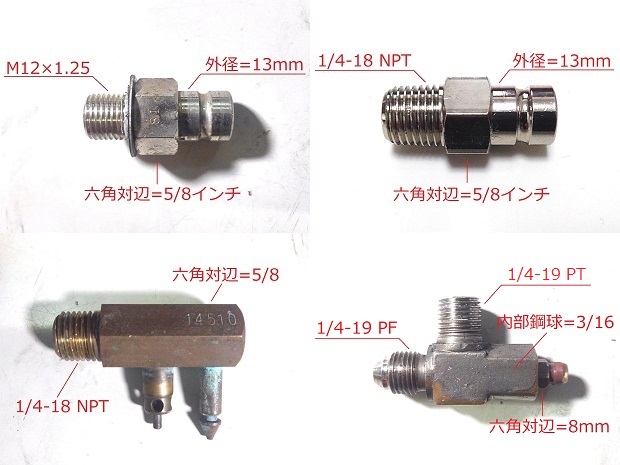

▼ スズキ純正のガソリンタンク(樹脂製/25リッター)  このタイプのタンクを2個搭載していたのだが、あちこち走り回った日は、 必ず途中でガス欠する。ガス欠になった時の手順は以下の通り。 ・ スターンロッカーの上のクーラー、バッカン等を別の場所に移動する。 ・ ロッカーの蓋を開けて、燃料ホースをタンク①からタンク②に繋ぎ直す。 ・ プライマリーポンプを20~30回ほど揉んで、配管内のエア抜きをする。 ・ エンジンを掛け、荷物を元に戻す。 この手間、大急ぎでやっても1~2分は掛かる。 着岸寸前や海苔棚の間を走行している最中だと、即、事故に直結する。 なので、海苔棚エリアに入る前、入艇前、大船団に突入前には、 必ず残量を確認して、タンク①の燃料が少ない場合はタンク②に繋ぎなおす。 あるいは、あらかじめ海上で携行缶からタンク①に給油しておかないといけない。 そこで、このガス欠を回避し、海上での手間を省くため、 燃料タンクの容量、組み合わせ、配置を見直すことにした。 ▼ これまでの配置(総量=50リッター)  スターンロッカーの内部形状の都合上、後ろのタンク②が中央寄りに置けない。 ▼ タンク①を40リッターに増量してみてはどうか?(総量=65リッター)  ▼ 実際にやってみた(前から見た画像)  このパターンでも、天井高の都合でタンク②の25リッター缶は外側に配置せざるを得ない。 タンク①が40リッターに増量したことにより、釣りの最中のガス欠は、ほぼなくなったが、 左ヘビーでバランスが悪い。ペラの回転特性で加速時は元々左下がりになるのに、 これでは更に左が下がりやすくなる。 では、タンク②を小さくしてみてはどうか? ▼ 40リッター缶と11リッター缶の組み合わせるプラン(総量=51リッター)  40リッターのタンク①を左右位置中心寄りに縦置きに、 サブタンクとして11リッターのタンク②をできるだけ前方にマウント。 これが一番ミッドシップな配置。ということで、このプランに決定 とはいえ、船底は平らでないし、積むタンク等の形や寸法も様々。 適当にロッカーに放り込んだだけでは波に揺られて大暴れする。 ▼ タンクやボックス等が安定するようにスノコ作り  合計3個のスノコを作って・・・ ▼ それぞれを固定して出来上がり  スノコの防水・防腐処理は、また後日。 ガス欠問題と重心のミッド化、現状ではこれが最善か。 今回の変更に伴い、積載携行缶は40リッターから20リッターに減量した。 もし、海上でメインタンクがガス欠した場合は、 ・ 燃料ホースを11リッターのサブタンクに繋ぎなおす。 ・ プライマリーポンプでエア抜きしたあと、エンジン再始動。 ・ 安全な場所で、携行缶からメインタンクに給油。 ・ 燃料ホースをメインタンクに繋ぎなおして、エンジン再始動。 という手順になる。 ▼ 見やすい燃料計ではあるが、いずれは電気式にして操縦しながら見れるようにしたい  余談になるが、ボートのネジ規格は相当混乱していて、インチとミリがかなり入り混じってる。 タンクメーカーとエンジンメーカーの組み合わせによって、必要なアタッチメントが変わってくる。 タンクがUS規格なら「1/4インチ18山 NPT」、日本規格なら「M12×1.25」、 エンジン側もスズキの場合、エンジンパワーによって太さが2種類(11mmと13mm)ある。 ▼ 燃料や油圧系統のアタッチメント  今回、選んだタンクは両方US規格、エンジンはスズキの70馬力なので、 上画像の右上のアタッチメントを使用している。 ボート界ではインチ優勢で、ミリ規格になることは・・・まずないやろな 以上、みんな関心ないやろうけど、ボートの地味~な話でした

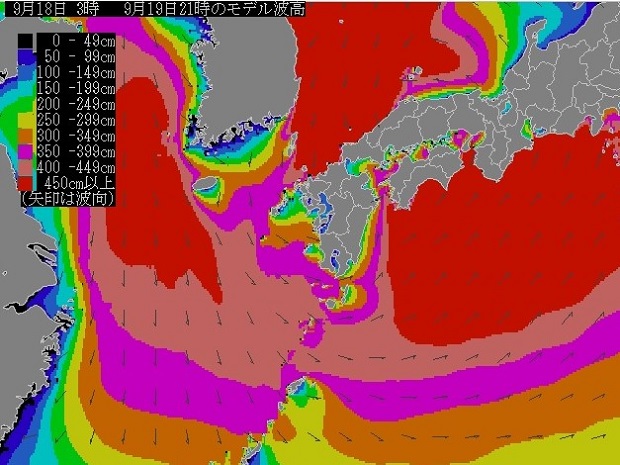

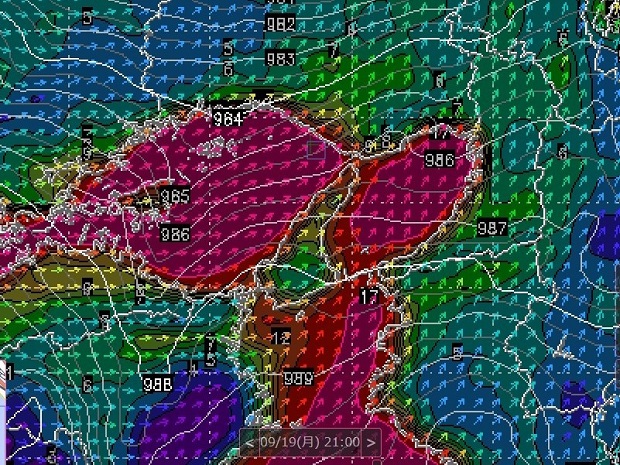

▼ 台風14号が接近中(YAHOO!天気より転載)  ▼ 19日(月) 21時の波予報(国際気象海洋(株)より転載)  ▼ 19日(月) 21時の風予報(SCW天気予報より転載)  19日(月)晩から20日(火)に風速20m/波高3mを超える予報 とりあえず、前もってできる対策はしておいたが・・・ ▼ ブリッジ前方。PPバンドで縛り上げ  T-TOPが飛ばされんように骨組みをバウレールやクリートと結束。 イケスのフタや箱やバケツも、飛んでいかんように固定。 ▼ ブリッジ後方も  おそらく60~70kgあると思われる「イス 兼 物入れ」にしてる超・特大クーラーは 船上で前後左右に暴れ回ったら転覆の危険もあるので、四方八方から固定。 前方同様、T-TOPのパイプは色んな角度から固定。 ▼ 完成  できることはやった 災害運の悪い俺の人生・・・とにかく、無事を願う ▼ で・・・無事やった~  そもそも慣れ親しんだ和歌山や三重を離れ、明石を拠点にしたのは、 台風や津波から逃れるため。とはいえ「絶対」はないから、結局は運まかせやけどね。 懸命に今を生きるしかない

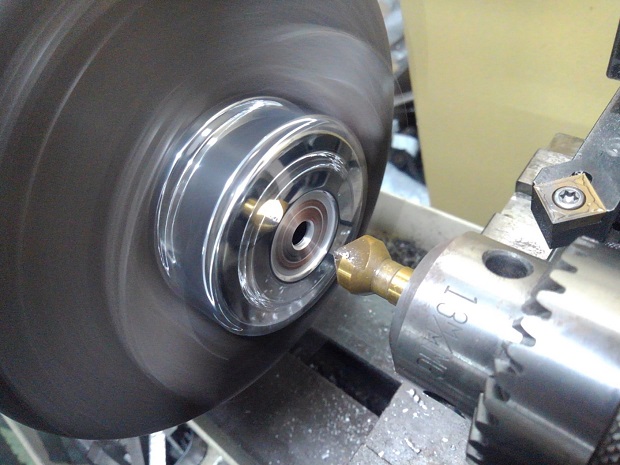

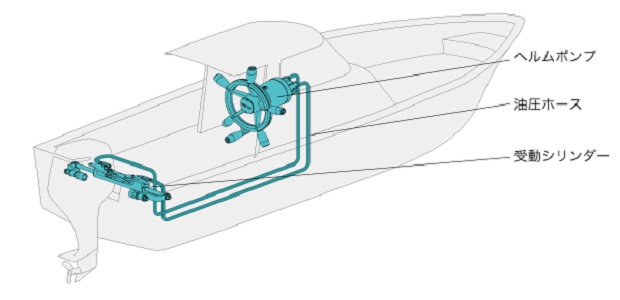

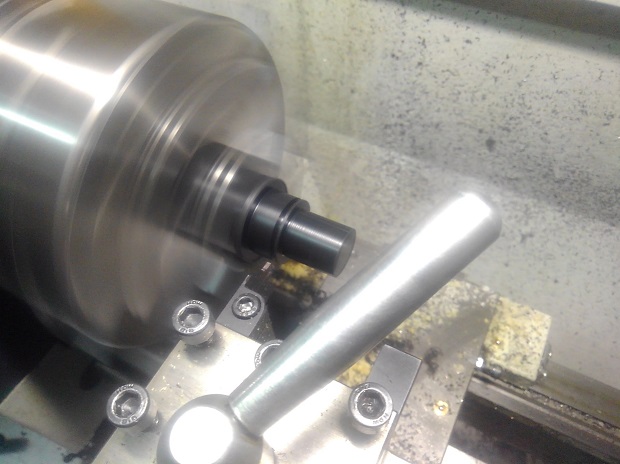

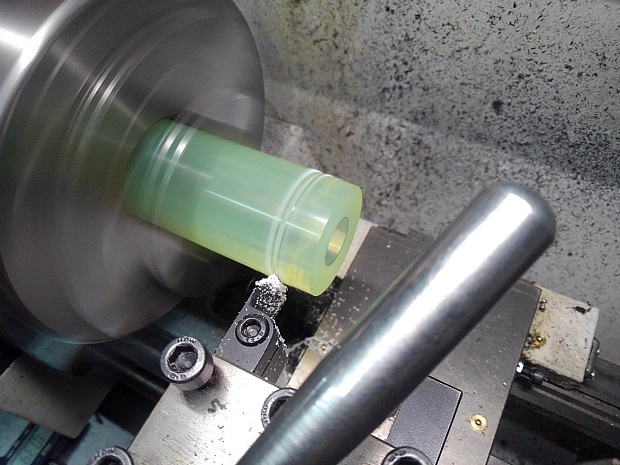

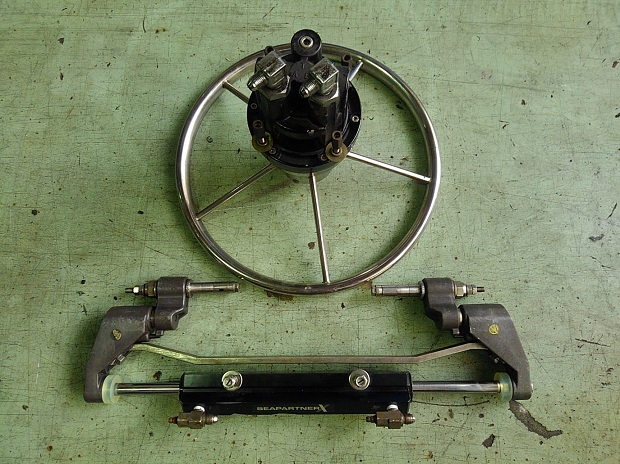

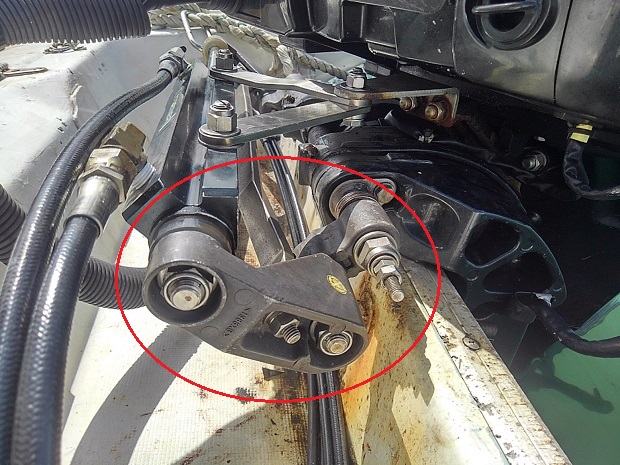

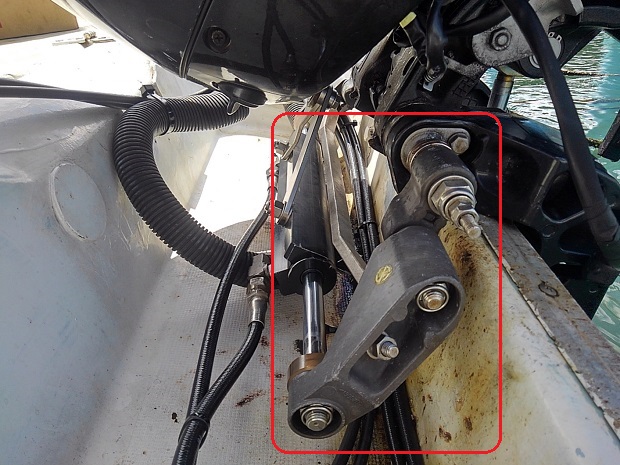

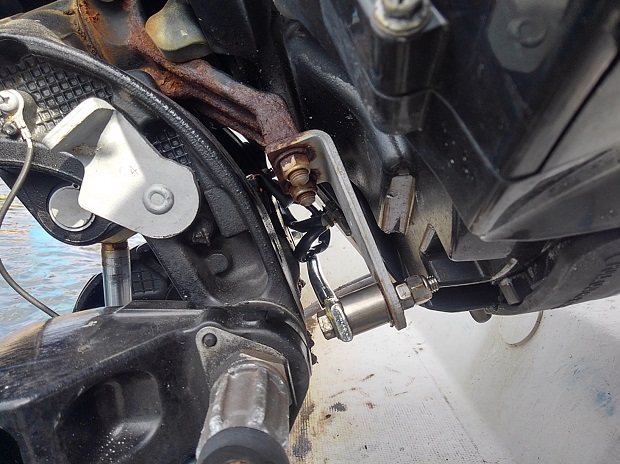

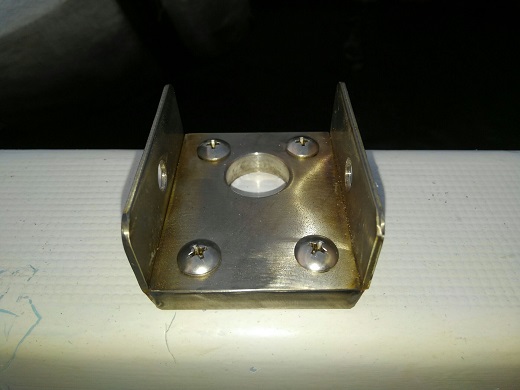

これまで、酷使しつつも愛用してきた機械式ステアリングのハンドルが、 最近、徐々に重くなってきて、先日、遂に固着 何年も前から油圧化の準備はしていたのだが、別に壊れてる訳ちゃうしなぁ~、と、 ズルズルと後回しになり、今日に至った。いよいよ「ケツに火がついた!」わけや 作業の話を進める前に、簡単に油圧ステアリング・システムの説明をしておこう 機械式ステアリングの場合、ハンドルからギアへ、ギアからケーブルへと 動力が伝わり、ケーブル先端のロッドがケーブルチューブから出入りする 運動によって、船外機を右に動かしたり、左に動かしたりしている。 一方、油圧式ステアリングの場合、ハンドルで油圧ポンプを回転させ、 数m後方にある受動シリンダーに作動油を送り込む。 ポンプの回転方向によって、シリンダー内の作動油の流動方向は変わり、 シリンダー内部のロッドが左右に動く。この動きで船外機を左右に動かす。 ▼ 手動式油圧操舵システムの全体像(マロール・ホームページより転載)  ▼ 部品としては、このようなもの(マロール・ホームページより転載)  基本構成は、ハンドル、ヘルムポンプ、油圧ホース、受動シリンダー。 油圧化すると車のパワステのようにハンドルが軽くなるうえに、 海からのキックバックがなくなるため、まっすぐ走ってる時に、 ずっとハンドルを保持していなくても良いし、ハンドルを切っても、 勝手に戻ってくることもなくなるので、操船が格段に楽になる。 いい事ずくめの油圧操舵装置だが、手持ちのポンプやシリンダーは 使い込んだものなので、装着前に修理やオーバーホールが必要。 <1日目> ※陸上作業① まずはコンロッドの修理から。可動部の樹脂製ブッシュがバラバラになり、 各部の動きガタガタになっていたため、フランジ・ブッシュを製作する ▼ ジュラコンの丸棒を旋盤で外径加工  ▼ ベンチレースに掴みなおして内径加工  ▼ でけた  ▼ 可動部パーツの穴と棒の隙間にセットして、滑らかに動くようにする  可動部=4箇所、合計=8個のフランジ・ブッシュを製作。 グラグラだった可動部が、シャキッとして、スムーズに動くようになった ▼ 続いては、硬質ウレタン製のパイプを切断  ▼ 厚みを10mmに整えて完成  ▼ シリンダー・ストッパー・ラバーの出来上がり  これで末切りから末切りの作動範囲を20mm短めにできたわけだが、 実はロッドの端の方に小さな傷があり、シリンダーが端まで行くと微量のオイル漏れを 起こす可能性があったため、シリンダー・ストッパーを兼ねてこのような対策をとった あ、写真を撮り忘れたが、受動シリンダーのオイルシール、ダストシール、Oリングは、 マロールの32mmシリンダーのものと共通で、今回全て新品に交換した。 ▼ オイルが滲んでいたヘルム・ポンプのXリング(オイルシール)も交換済  これで当分オイル漏れの心配はない。 ▼ 準備完了  陸でできることはここまで。あとは現場(海上)での交換作業となる。 海上には電気もエアもないので全て手動。作業工程と必要工具、備品などを 入念にシュミレーションしてから、いざ灼熱の現場作業に <2日目> ※海上作業① ▼ まずはハンドル側の作業開始  機械式ステアリングのハンドルを外したところ。このままではヘルムポンプを付けれないので・・・ ▼ 穴を拡大して油圧ホースを通したところ  電動ドリルにヤスリを付けてサクっと終わらせるはずが、バッテリーはすぐになくなり、 あとはひたすら手作業 ▼ とりあえず「デストロイヤーハンドル」のまま付けてみたが・・・全然似合わん  ▼ 元々付けてた「キャプテン・ハンドル」に交換。やっぱりこっちの方が良い  一見、以前と変わり映えないが・・・ ▼ ヘルムポンプ。「安心してください。油圧化されてますよ  作動油はヘルムポンプ上部のフィラーキャップを外して入れる。 続いてはエンジン側の作業。 ▼ 作業前(旧ステアリング)  ケーブルは右舷側からチルトチューブに入り、その先端のロッドが左舷側に抜けている。 これを撤去したいのだが、横方向に抜き代がないためケーブルを切断 ▼ 旧ステアリング・ケーブルの撤去完了  手動の金ノコで切るのに1時間ほど掛かった エンジンだけになったところへ、コンロッド類、受動シリンダー、油圧ホースを設置。 受動シリンダーとエンジンを繋ぐステーは、ホームセンターの汎用ステーを仮付け。 ▼ エンジン側完成  エア抜きして、作動確認。フィーリング問題なし シリンダーとエンジン側のステーの距離を採寸して、初日の現場作業は終了。 <3日目> ※陸上作業② 前回は、必要なステーの採寸をしたところで終えた。 後日、試運転がてら近場の釣りに。問題なさそうなので本番ステーの製作に着手。 5mm厚のステンレスの板を、一からワンオフで作り上げるよ~ ▼ 今回の作業はフライス盤が主役  切断 → 穴あけ加工、そしてR加工中 ▼ 完成  面取り加工 → ヘアライン加工 → 曲げ加工、 可動部のステンレス製ブッシュはベンチレースで製作。 ▼ 可動部。ステーはブッシュの外径を軸に動く  思惑通り、頑丈なステーができた <4日目> ※海上作業② ▼ 仮ステーから自作ステンレス製ステーに交換  ▼ アップで  ▼ 直進状態ではコンロッドは前向きに伸びる形になる  ▼ 末切り時。シリンダーが後ろに引っ張られる分、コンロッドが「逆への字」に折りたたまる  ▼ 直進位置でチルトアップ。まっすぐ伸びたコンロッドが、丸ごと下向きに動く  直進、末切り、チルトアップ・・・コンロッドの複雑な動きも全て問題なし 汎用ステーはステアリング操作時にしなってたけど、 5mm厚のステンレスステーはビクともせん 今回作った部品は、以下の通り。 ・ コンロッド可動部のブッシュ・・・ジュラコンで製作 ・ シリンダー・ストッパー・・・硬質ウレタン(硬度90)で製作 ・ シリンダー・ステー・・・ステンレス(SUS316)で製作 ・ シリンダー・ステー・ブッシュ・・・ステンレス(SUS304)で製作 あ~やり遂げた~ ▼ 最後に、あらためてビフォー(左)アフター(右)  「ステアリング油圧化(前編)」は コチラ へ。 「ステアリング油圧化(後編)」は コチラ へ。

行ったついでに、もうひと作業 僅かに冷却水が漏れていたところをチェック。 ▼ ウォータージャケット内に取り付けられたアノード・カバーを外したら・・・  Oリングが切れとるやないかい 即・入手 & 即・交換 ▼ 取付部(Oリング接触面)をキレイにして・・・  ▼ 新しいOリングに換えて、グリスを塗って・・・  ▼ 装着して完成  ▼ 引いて撮るとこんなところ。  終了~ これで不安要素なく安心して釣りに行ける

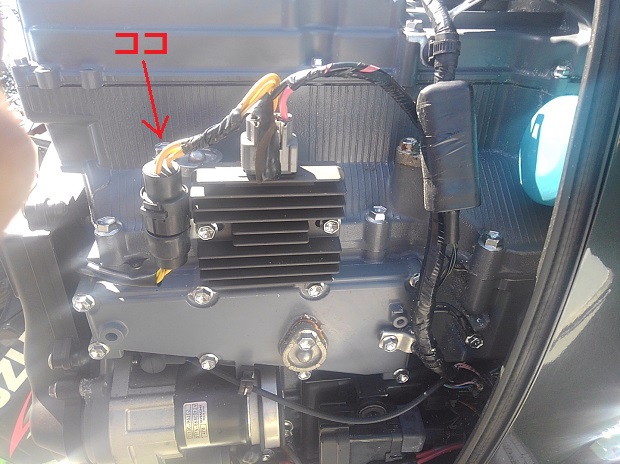

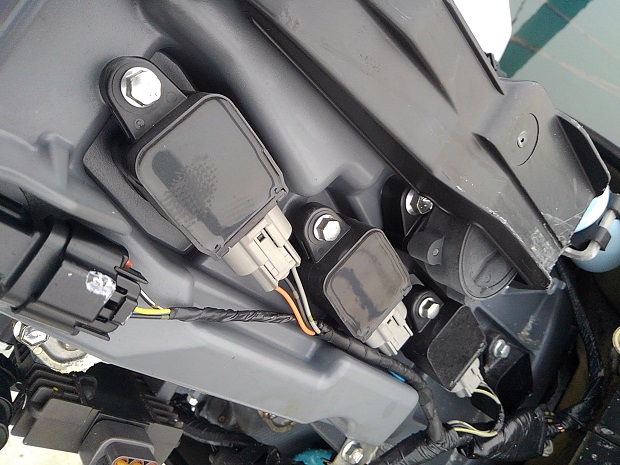

前日の釣行中、失火感が出だした。始動時にプラグがかぶった感じになるが、 一度回転を上げてやると改善する。これまで数えきれないぐらいエンジンの失火を体験してきたが、 少し変わった症状の出方である。メーカーが推奨するプラグの交換時期は400時間ごと。 前のDF60では600時間ぐらいで失火症状が出た。ふくろう丸のDF70はすでに800時間超え。 少し前に「そろそろか?」と思ってプラグは用意していたので、翌日交換作業に ▼ シリンダーヘッドカバーに並ぶ、4個のダイレクト・イグニッションコイル  すっかり今どきの点火方式やね。昔のエンジンは1個のイグニッションコイルから ディストリビューターによって2次電圧を各シリンダーに分配していたが、 ダイレクト・イグニッションコイル方式の場合、各シリンダーに1次電圧で送電し、 プラグホールの刺さったコイル内で2次電圧に変圧される。コイルとプラグが合体しているので、 2次電圧の送電距離はゼロに近く、そのため漏電リスクは格段に低減した。 ▼ イグニッションコイルを抜いたところ  ▼ 外したプラグ(左)と、新品のプラグ(右)  焼け具合は良いが、電極が消耗し、火花ギャップが広くなっている。 プラグギャップが広くなると火花が飛びにくくなり、正常に着火しなくなる。 ▼ 信頼のNGKプラグ。DCPR6E。熱価も6番で問題なし  余談になるが、NGK(日本碍子)も、食器のノリタケカンパニーも、始まりは日本陶器って知ってた? 陶器という名であるものの、磁器、セラミックのプロフェッショナルってことやね。 ▼ 8mmレンチ、16mmプラグレンチなど、必要工具はこんな感じ。  ▼ エンジンアワー(総稼働時間)はタコメーターで読み取れる。現在=860時間  「REV」ランプの点灯×1回で500時間、回転数 3600rpmで360時間、 合わせて860時間という読み取りになる。長持ちしてね ▼ 最後にボートの両側面に「家島・坊勢漁協」の2022年版ステッカーを貼って終了  以上、ボートの手入れ、小ネタ集でした

船底同様、桟橋や係留ロープにも貝や海藻は付く。フジツボ、牡蠣、イガイなどの貝類、 ワカメ、アオサなどの海藻類、加えて、もはや何の仲間かも分からない海生生物も ▼ 係留ロープは、1年でこんな有様に  浮き桟橋に係留しているので、普段「やえん」のループを動かすことはないのだが、 こんな状態では、もちろん「やえん」としての機能は果たさない。 (※やえん=一般的には「行ってこい係留ロープ」?) ロープに付いた海藻やイガイ、正体不明の海生生物たちはナイフでそぎ落としていく。 ▼ スッキリ  ▼ 係留施設のポールにはフジツボと牡蠣がびっしり  ポールにはフジツボや牡蠣が、係船リングのポリフロートには海藻、イガイがびっしり ポールの貝類は巨大スクレーパーで落とすのだが、これが体勢、筋力ともに辛いうえに、 落水しそうで危ない。大潮の満潮時から作業開始。上から下へと掃除していく。 ▼ 掃除完了  干潮になるまで数回に分けて、下の方まで除去完了 ▼ ポールも係船リングも係留ロープも概ねキレイになった  更にもうひと仕事。左舷側にスチロバール(フロート)を設置。 ▼ でけた  元々、右舷側には「大」が3個、「小」が4個設置されていたのだが、 うち「小」4個は、俺の前の契約者が残していったものらしく、 お隣さんも不要とのことなので、「小」4個を掃除して左舷側に移設した。 ▼ 正面から  これで入艇後、岸側に横流れすることはなくなった 今日はここまで 脱水症状で恐ろしいぐらい手がつりだしたので作業終了

前回の釣行時、終盤の移動時に突然発症。症状は、4000rpmで走行中に息継ぎが始まり ほどなくスローダウン。でもエンストはしない。すぐにアイドリングは安定するが、 再スタートするとまた同じ症状。3000rpmで巡航すれば問題なし。これは・・・ とっても懐かしいやつです。 昭和の車やバイクで、いっぱい体験しました(笑) いわゆる「燃料足らん!」ってやつです。 ウェーバーやソレックス製の大容量キャブレターに交換したあとの燃料不足。 これは吐出量の多い強化ポンプで問題解決。 もうひとつは、鉄タンクからの錆が詰まって燃料の流れが悪くなりガス欠。 この場合はフィルターの清掃や交換で問題解決。 いずれもキャブレター時代の話で、高回転域でガス欠症状が出るが、 キャブのチャンバー室にガソリンが充填されると回転は復帰、 しかし、それが尽きると再びガス欠。という具合。 今回はインジェクション船外機なのでチャンバー室も電磁ポンプもない。 ダイヤフラム式の燃料ポンプの負圧で燃料を吸い込んで各インジェクターに 燃料を送り込んでいるのだが、ガス欠の理屈は同じようなものである。 ▼ ポンプ、フィルターと燃料の流れ  港に戻ってフィルターを外して、持ち帰ることに。 スズキの推奨値は「2年または400時間毎に交換」となっているが、いずれも超過しているので 部品は発注したが、調達前に釣行予定があるので、とりあえず清掃することにした。 ▼ パーツクリーナーで「うがい清掃」  今回は、どれぐらい詰まっているか確認したかったので、うがい後の「ペッ」を瓶に溜めてみた。 フィルターにパーツクリーナーを吹き込んで「シェイクしてペッ」を繰り返すこと10回ほど。 ▼ 手応え十分。錆鉄粉がどっさり  錆の発生源は古い「鉄タンク」。内側はメッキ処理、外側は塗装されてはいるが、 長年使用するうちに、どっかから僅かな錆が出て、それが蓄積されたのだろう。 ▼ 問題の鉄タンク  錆っ錆 ▼ 次の釣行時、出船前に清掃後のフィルターを装着  ▼ 復活  症状は改善したが、原因は排除できていないので樹脂製タンクに換装することにした。 ▼ 樹脂タンク  これを第一タンクにすることにした(第二タンクは既に樹脂タンク)。 これで当分は大丈夫でしょう ・ 燃料フィルター:15410-87L00 ・ 脱着工具:プライヤー

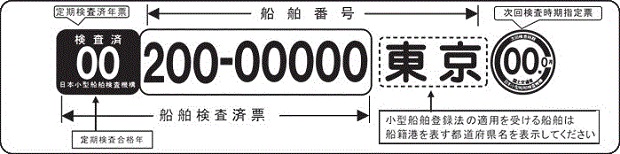

小型船舶の定期検査は6年毎で、定期検査と定期検査の間に中間検査がある。 つまり、3年毎に通称「船検」を受けなければならないということ。 今回は中間検査。検査申請時に希望日も併せて申し込む。 当日はJCI(小型船舶機構)の職員が現地まで来てくれて、 船体や機関の状態、法定備品のチェックが行われる。 全長12m未満の船外機艇に必要な備品は以下の通り。 ・ 係留ロープ × 2本 ・ アンカー × 1個 ・ アンカーチェーン × 1本 ・ 救命胴衣 × 定員数 ・ 救命浮環 × 1個 ・ 信号紅炎 × 2本組 ・ 消防用兼あかくみバケツ × 1個 ・ 警笛またはホイッスル ・ コンパスまたはGPS ・ マスト灯兼停泊灯(白灯) × 1個 ・ 舷灯または両色灯 × 1対 ・ 黒色球形形象物 × 1個 ・ ドライバー × 1組 ・ レンチまたはモンキー × 1組 ・ プライヤー × 1個 ・ プラグレンチ × 1個 普段使わないものが多いため、3年に1度の検査前には「え~と・・・」となる。 なので、次回の定期検査前には、この記録が忘備録となるだろう 船検に受かると船舶検査証等の書類と次回検査時期指定票というシールが交付される。 ▼ JCIが指定する各種ステッカーと正しい貼り方  ふくろう丸の場合、小さなブリッジの側面に所狭しに貼られていた。 スペース的にも横1列には貼れないうえに配置も適当だったので、これを機に移動 ▼ 船体の外側に「シールのお引越し」  おおかたは移動できたが、赤〇の「定期検査済年票」だけブリッジに残ってしまった。 本来は「260-*****」という船舶番号の左に貼るのが正しいのだが、 このシール、なんと値段が\4,100 青〇は今回交付された「次回検査時期指定票」、 JCIで購入した「兵庫」のステッカーは1枚=\100 ▼ 「救命胴衣格納場所」 これも \100なり  ▼ 「最大搭載人員」ステッカー と 「家島・坊勢漁協 登録船」ステッカー  最大搭載人員は3年前に「7人」から「6人」に変更。 理由は桜マーク/A型のライフジャケットが足らんかったから まぁ、ふくろう丸に6人も7人も乗ることはまずないけどね 左の「家島・坊勢漁協 登録船」ステッカーは船検と関係ないが、 これがないと家島海域で釣りができない。協力金として、\15,000なり ▼ 「安全運航について」 これも貼ってなアカン  この船に積んで良いエンジンは55馬力までやけど、実際は70馬力のエンジンが積んである。 安全のため「あなたの理性で20ノットまでしか出したらアカンよ とまぁ、ボートって貼らなアカンステッカーがいっぱい なので、PB(プレジャーボート保険)のステッカーはプロッターの蓋の裏に貼り、 BAN(ボートレスキューサービス)に至ってはステッカーは貼らず、 電話番号をマジックで書いてあるだけ ▼ 保険とボートレスキューの電話番号はこんなところに  以上、「船検とステッカーについて」でした。 ▼ 晩飯は今春の初物「新・ワカメ」  ボートの裏庭で抜いてきたワカメは「しゃぶしゃぶ」と「ワカメサラダ」に、 貰い物の「関サバ」は、〆鯖、炙り〆鯖、塩サバに、+解凍したメジロの照焼き お~い

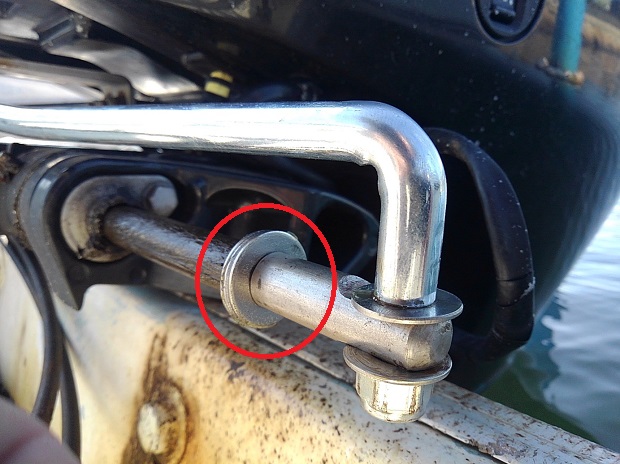

▼ 老朽化した「ふくろう丸」の操舵装置  いまだに機械式 1から作るか、似たようなんを買ってみるか悩んだ挙句、安いのがあったんで「ポチ」っと購入。 とりあえず、まずは・・・無事外れるかどうかや。 ▼ 難関①=エンジン側  ▼ 難関②=タイロッド側  ▼ 一応、錆々対策のために色々と持ってはきた  これらでも外れんかったら、もう切るしかない と思ったら、案外簡単に外れた。日頃から油を注してたおかげか ▼ で、形は・・・ん~似てるような似てないような・・・。  商品名に「ステンレス・スチール」ってあったが、どう見ても「ユニクロ」か「三価クロメート」。 めっちゃ磁石に引っ付くし。まぁ、中国では「ステンレス・スチール」って呼ぶんやろ ▼ 購入したロッドは下方向にオフセットされてないので、ドロップ用スペーサーを特注  ふくろう水産メンバーのNC出口さんに図面をFAXしたら、すぐに作ってくれた エンジン側のステーの穴の大きさが分解しないと分からないので、 現場対応用に、M8(左)とM10(右)を準備 ▼ 分解してみたら、エンジン側ステーの穴は「M8用」  ▼ タイロッドエンド側の穴は「3/8インチ用」だった。  ▼ 仮付け。おぉ、いい感じ  ▼ ハンドルの切れ角を確認して、タイロッドエンドで調整  ▼ グリスアップしながら本組み  ▼ ドロップ・スペーサーでオフセット量もバッチリ  ネジ規格は、ボルト:M8×1.25×L55、六角頭は13mm ▼ タイロッドエンドのジョイント・スペーサーとしてM12丸ワッシャーを装着  ▼ 左に末切りした時にシリンダー部で止めるストッパーにもなる  ステアリングロッドの先端のネジ規格は、3/8-24(ユニファイ)、六角頭は9/16インチ ▼ あれこれ準備して行ったが、結局使った工具はこれだけ  ▼ 最後にチルトアップしても干渉したり、無理な状態になったりしないか確認して終了  これで暫くは不安なく航行できそう。油圧ステアリング化は、いつか工場に持って帰ってきてやな。

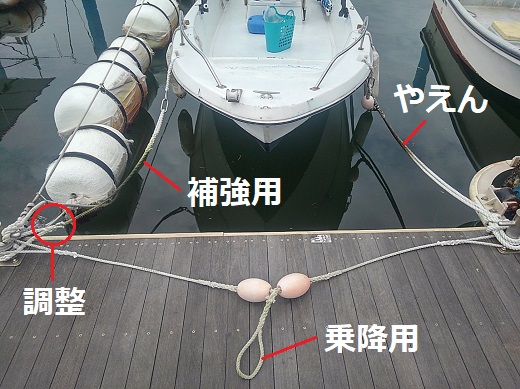

▼ 今日は愛犬(通称=モップ)と共に・・・  ▼ ボロボロになった乗降時の引き寄せ専用ロープの交換に  ▼ 両端は桟橋のクロスビットに掛けるループを作って編み込み  ▼ ボート先端のクリートに掛ける中央部はこんな感じにして完成  ▼ 係留時  ▼ 乗降時  前作よりも太いロープで作った。これで暫くもつやろ  ▲ 助手

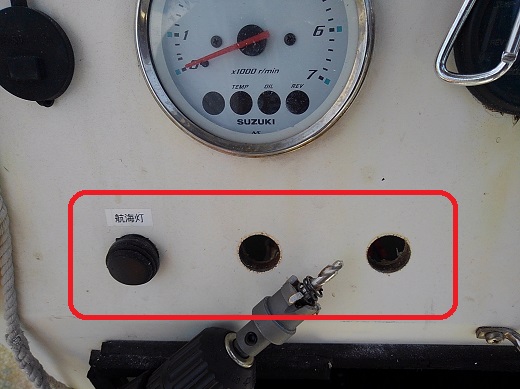

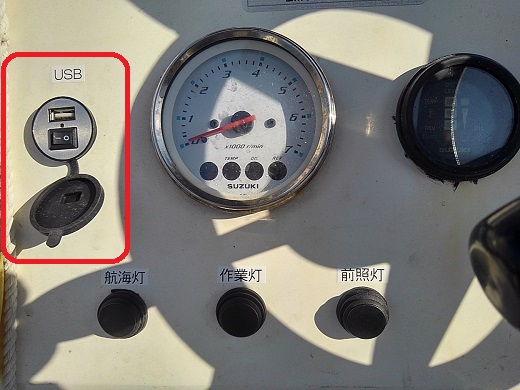

▼ あらかじめ木製のパーツを製作  ▼ 合体すると、こうなるのだが・・・  ▼ 運びやすいように、このような状態にしておいて・・・  ▼ ブリッジの中で組立  ▼ 続いては、ブリッジにホールソーでスイッチ用の穴をあけていき・・・  ▼ 防水スイッチを追加。テプラでシールも製作  ▼ USBの電源端子も設置。これでスマホの充電もOK  ▼ ビフォー  ▼ アフター  ▼ 前照灯(外側)も作業灯(内側)も配置・配線完了  ▼ 後部作業灯も配置・配線完了  ▼ 続いては、ロッドホルダーをオーニング後部に設置  ▼ 別角度から。位置的に完全に「俺用」やね  ▼ ブリッジ左右のロッドホルダーや荷物を撤去。通りやすくなった  ▼ もう陽が傾きだしたよ~  本日はここまで

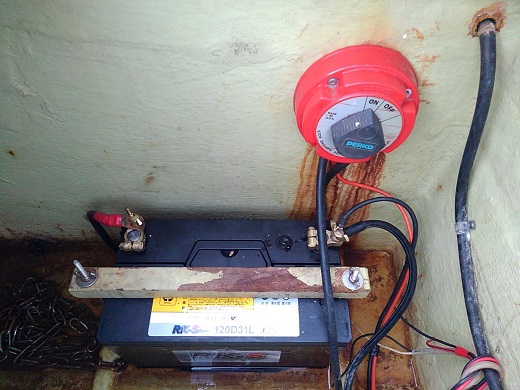

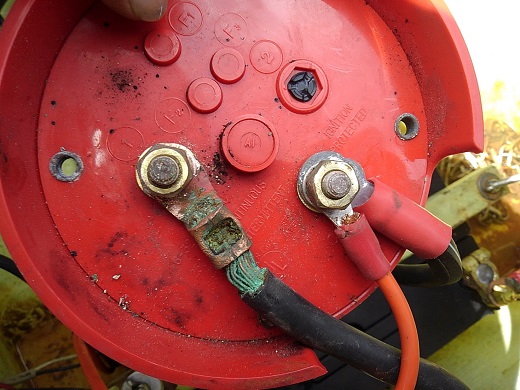

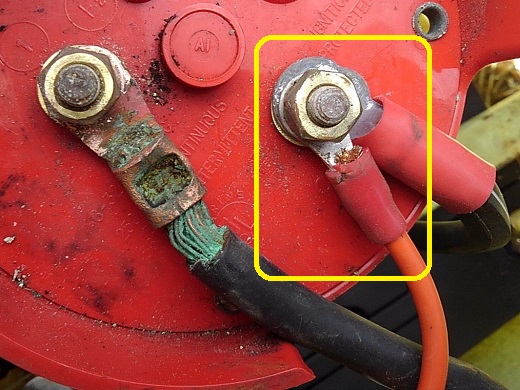

▼ バッテリーおよび、バッテリーターミナルを交換  少なくとも3年以上は使用したバッテリーと、錆っ錆になってたターミナルを交換。 「80D26R」から「120D31L」に変更。端子位置を「R」から「L」に変更したのは、 その方が配線の取り回しが自然やから。「DF70」の標準バッテリーは「95D31」なので、 外寸は規格通りになり、AH(アンペアアワー)値が少し上がったことになる。 ▼ メインスイッチの裏側  ▼ 一度外した圧着端子は、腐食面を磨いて再装着  ▼ 電装用ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットも同様に磨いて再装着  実は昨日の「エンジン始動不能」は、これが原因。 外気にさらされてる端子類は表面が腐食していて、その端子を外し、再び取り付けた際に、 通電面積が小さくなり、電気の通り道が細くなってしまった。 いわば電線が細くなったようなもの。そのため必要な電流が通電できず、 チルトモーターもセルモーターが回せなくなった訳 今回は端子類の表面を磨いたあと接点復活剤を塗布して組んだ。 チルトモーターもセルモーターも問題なく動くようになったが、 安心・安全航行のため、端子類は後日、全て新品に交換する予定。 ▼ 黄枠で囲んだ部分は、今回新たに追加した配線  ▼ その接続先はコレ  ブリッジ(コンソール)内部は、いつ誰が設置したか分からない配線だらけで、 現在、使っているのか使っていないのかすら不明な配線もチラホラ なので、不要な配線は排除し、劣化した配線も引き直すことにした。 分電盤の右側の赤いパーツは「防水ヒューズボックス」。中にはブレード型ヒューズが入る。 ブレードヒューズなら工場に数百(数千?)個あるので、一生困ることはない ▼ ブリッジ内に設置完了  テプラで作ったラベルを貼ったので、誰が見ても一目瞭然。 電気トラブルの修復も、配線の追加も容易になるはず ▼ 続いては、ブリッジ上面にホールソーで穴をあけて・・・  ▼ ケーブルグロメットを付けて、魚探の電源と振動子のケーブルを通した  ▼ 完成  これまでは隙間や穴に適当に通されてた配線類を防水処理 ▼ 更に・・・頭上にはLEDランプを設置  内側2個の「バウ・デッキライト(前方甲板作業灯)」で船上を照らし、 外側2個が「ドック・ライト(着岸用前照灯)」は前方を照らす。 ▼ 赤枠部、テントの幅が足りていなかった部分をプラ段で隙間処理  ▼ 操縦席全体像  ▼ 作業灯=ON  ▼ 夜間に点灯  おぉ~明るい! これで夜明け前の準備や、日没後の後片付けが容易になる

強風で釣りが中止になったので、さらに「仕上げ作業」に ▼ 幌裏のパイプを「ダークグレー」に変更  オール「白」だとパイピングが賑やか過ぎたのが、 暗色にしたら幌と同化して、「ゴチャゴチャ感」がなくなった ▼ アンカーライトの配線には外側被覆の白いコードを使用  バウライトの配線はパイプ・インにしたが、アンカーライトの配線は長いので、 途中から外に出して、パイピングに沿わせてタイラップバンド留め。 ▼ ブリッジ側面をスッキリしたいので、ロッドホルダーを2つに割って、ブリッジ前面に  航行中の視界を遮ることもなく、ブリッジ左横も通れるようになった ▼ 完成  前回、前に移動したトップ部分を、少しだけ後ろにずらして最終決定。 ヤグラ部分とトップ部分は分離できる設計にしてあるので、 位置調整や幌交換もできるし、将来的にはハードトップにすることも可能 ▼ 全体像  ▼ 正面から  オーニング製作と、航海灯LED化は、これで完結 ・ スペーシア等 材料合計・・・約 \38,000 ・ LED航海灯(2点)・・・約 \25,000 パイプ代、繰り返しの追加で、結構いった~ でも、なんとか台風上陸に間に合って良かった

知り合いから、折り畳み式の「ビミニトップ」をもらった。 購入したものの、自分のボートにサイズが合わなかったとのこと。 で、その幌を使って「T-トップ型のオーニング」を作ってみることにした フレームは「スペーシア」で作ることに。スペーシアは鉄パイプに亜鉛メッキし、 外側は樹脂コーティングされているので、すぐさま錆びることもないだろう。 灼熱の太陽の下、現物合わせで切断→接着→取付していき・・・ ▼ およその骨組みが完成  トップ部分は、フレームの一部と布を流用し、スペーシアで組んだヤグラと合体。 ▼ とりあえず完成  頭に当たらないように、できるだけ高く、なおかつマスト灯が後方からでも 確認できる程度に低く、という制約の中で、高さを設定。 ▼ スロットルレバーの外側にパイプを設けたので、横を通る時も引っ掛かる心配がなくなった  ▼ 遠目に見た感じ。それっぽくなったなった  デッキに着地させてないので、もう少し強度を上げたいところだが・・・今日はここまで。 ▼ で、後日、補強工事  ラリーカーを作っていた頃を思い出しながら、どんどん補強バーを入れていく 溶接したり、削ったり、塗装したりしなくて良いから、楽チン ▼ 効果と見栄え、両方を確認しながら次々と補強していき・・・  ▼ あと一歩・・・完成間際で材料切れ  今日はここまで で、更に後日・・・ ▼ ブリッジ前面の航海灯マストを外し、オーニングの着地点と補強パイプを追加  ▼ そのパイプの上に、ジャ~ン  実は、古い航海灯を加工・再利用しようと思っていたのだが、ステンのネジが固着して 分解できず、再利用を断念 急遽、現地購入 ▼ 白灯(アンカーライト)もLEDタイプに  信頼のブランド=KOITO(小糸製作所)製。もちろん、JCI公認品 ゆえに、ネットに出回ってるバッタもんと比べると、かなり高価 ▼ 目の前の航海灯マストがなくなり、視界を遮るものがなくなった  ▼ 水溜まり対策で屋根を山型にしたら、やたらイカツいパイピングになってしもた(笑)  ▼ マスト灯がなくなったので、トップを少し前に移動して完成  ▼ 点灯  ▼ アンカーライトも明るい  航海灯がないと薄暗い時は出れないし、中間検査も近いので、急いで作業を進めた 船舶操縦士免許保有者なら、誰でも知っていることだが、ここで船舶ウンチクを。 航海灯の必要性は、夜間航行中でも、他船の状況を把握するため。 ①右舷側から見た時=緑と白が見える。 ②左舷側から見た時=赤と白が見える。 ③正面からみた時=左に緑、右に赤、上に白が見える。 ④後方からみた時=白のみ見える。 これらの情報により、他船が向かって来ているのか、離れていってるのか、 右向きに横切っているのか、左向きに横切っているのかが分かる。 なので、いくら暗くて見えなくても、余計な照明は点けると、 他船に誤情報を知らせてしまうので、禁止されているんだよ

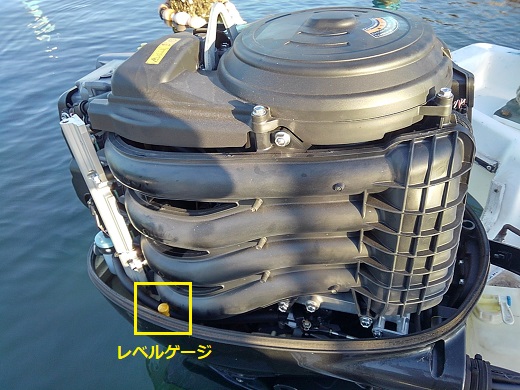

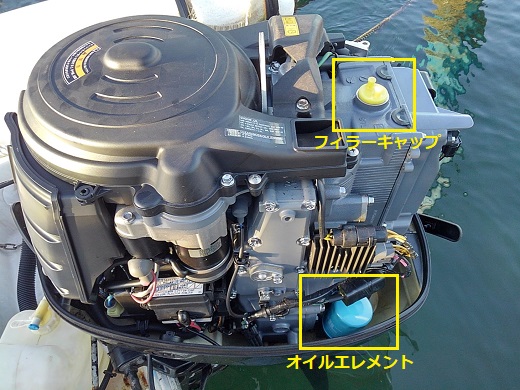

▲ エンジンオイル交換。オイルチェンジャーで吸引中  ▲ レベルゲージのパイプから細いチューブを挿入して抜くので、結構時間が掛かる  ▲ オイルエレメントも交換。これはスイフトのエンジンと共通  ▲ 桟橋の柱に付いたカキやフジツボ。潮位変化への対応の邪魔になる  ▲ これからの台風シーズンに備えて、特大スクレーパーで除去  ▲ 係留ロープに付いた海藻や海生生物。放っておくと、イガイやカキなんかも付いてくる  ▲ 海藻やイガイでジャングル化してた「やえんロープ」もスッキリ <今回の作業> ・ エンジンオイル 交換 ・ オイルエレメント 交換 ・ 船体 防水シーラー ・ サビキ用マグネットシート 設置 ・ 係留ポール 清掃 ・ 係留ロープ 清掃 炎天下の作業 熱中症で倒れる寸前やった ※総運転時間=610h

▼ 2011年 発売 「ホンデックス HE-71 GPⅡ」  熊野灘、日本海、播磨灘、3つの海を股に掛け、多くのポイントデータを蓄積してきた。 ブリ、鯛、イサギ、アジ、サバ、根魚、イカ、タコ等々、いろんな獲物のポイントが入った宝物。 最近、たまに電源が入りにくかったり、自船マーク、時計、タイドグラフが表示されなくなったり、 という症状に見舞われるようになった。液晶パネルの表面も日焼けでヒビが増えてきたし・・・ もしコイツが壊れたら、と思うと、その喪失感は計り知れない。なので、最悪の事態になる前に・・・ ジャーン  ▲ 2021年 4月モデルの 「ホンデックス HE-8S」 え~と・・・何か変わりました? このネタを書かんかったら、同船者で気付く者は、まずおらんやろ とにかく、外観上は買い換えた感はゼロ もっと上級機種に憧れていたが、30万円、50万円などという高級品には手が届かず 今回は、元々使っていた機種の孫ぐらいにあたる後継モデルで辛抱することにした。 廉価版ではあるが、それでも 定価=192,500円 という代物。高いねぇ~ 見た目は変わらんが、10年で何が変わったのか、まずはカタログ・スペックを比較してみた。

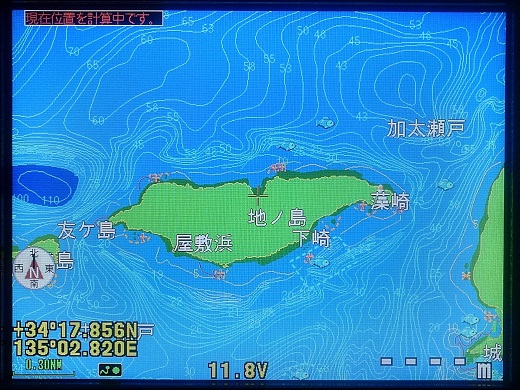

気になる違い(進化)は、表内で赤文字で表記した。 受信回路がアナログからデジタルになったことにより、 ・ お魚サイズ機能・・・「大・中・小」の魚マークで表示していた魚の大きさを数字で表示 ・ お魚深度機能・・・グラフを読む感覚で捉えていた魚の反応の水深を数字で深度表示 ・ デプスマッピング機能・・・航行しながら海底を測位して地形図を作成していく機能 といったところか。 太陽が昇ってくると日差しの反射で見えにくくなっていた画面が、 ボンディング液晶機能により、解消されていることにも期待したい。 ▼ 実際に並べてみた。左=HE-71 GPⅡ/右=HE-8S  液晶パネル以外は、全く一緒 戻ってきたので、卓上で画面の感じを比べてみた。まずは、旧モデルの画面。  ▲ いつも見慣れてる 「HE-71 GPⅡ」 の画面 まぁ、これが「俺の普通」なんで、たまにレンタルボートなどで、新しい機種の画面を見ると キレイやなぁって思ってた。で、次が新モデルの画面。  ▲ 新調した 「HE-8S」 の画面 おぉ~、枠いっぱいまで液晶画面があるから、地図が広く、見やすくなった 画質もキレイになった。テレビ放送がアナログから地デジに変わった時の感覚みたい でも、一番嬉しいのは等深線が細かくなったこと。地形を見ながら探索する時に 一番必要な情報やからね より地形情報が増えて、ポイント探索に役立つはず。 実際のインプレッションは海に出てから。 <参考資料> ・ HONDEX(本多電子)製 GPSプロッター魚探のラインナップは コチラ へ ・ FURUNO(古野電気)製 GPSプロッター魚探のラインナップは コチラ へ

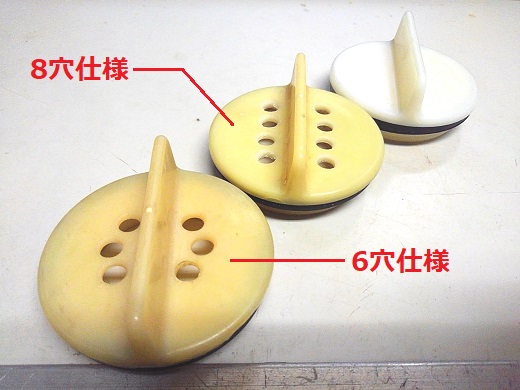

海峡絡みの海域は潮流が早い。近場では、明石海峡、鳴門海峡、友ケ島水道である。 明石海峡は、しょっちゅう航行するが、その複雑な潮流パワーを目の当たりすると、 地球規模、宇宙規模のエネルギーの凄さを感じる。大型貨物船やフェリーなどは、 海峡の中心を余裕で航行しているが、23フィートに70馬力エンジンの「ふくろう丸」では、 潮流の具合によっては、危なくて、端っこを走らざるを得ない場面もしばしばある。 そんな激流海域ならではの、小さな悩み事のひとつに、イケスの水量調整がある。 大潮、小潮などの潮周りににもよるが、潮が早い日だと6ノットほどの流速になることもある。 それが、西に流れたり、転流して、東に流れたりを繰り返しているわけなのだが、 そんな海峡を走り回っていると、当然、向かい潮や追い潮という場面に遭遇する。 すると、イケスの中に入ってくる水量と、出ていく水量が合わなくなり、 イケスの水位が増えたり減ったりする。というか、溢れたり無くなったりすることもある。 これでは、せっかく釣った魚が酸欠や、排水口に吸い込まれて死んだりしてしまう。 そこで、開発されたのが、ヤマハでいえば「EZキャップ」なるものだ。  ▲ 「ヤマハ純正 Gスカッパー用EZキャップ」 旧式のスカッパーは、キャップを外すと全開、キャップを付けると全閉というふうに、 全開か全閉の2択だったが、「EZキャップ」は、キャップを締めたり緩めたりで、 水流量を無段階に調整できるという優れモノ。なのだが、EZキャップは「Gスカッパー」という 新規格の専用設計になっており、旧式スカッパーの「ふくろう丸」には付かないのである。 そこで・・・ジャ~ン!  ▲ 旧スカッパーキャップに穴を開けて・・・「EZでないキャップ」誕生! 写真にはないが、6穴、8穴に加え、10穴仕様も準備。これに全開という選択肢も入れれば、 水流調整は、4×4で16通りになる。その場その場の増え具合、減り具合に合わせて、 キャップを脱着することによって、あらゆる潮流に対応することができる。  ▲ こんな感じ。 全開走行でも水位は安定していたし、餌の豆アジも元気なままだった。 キャップの脱着が面倒なので「EZでないキャップ」だが、効果は絶大だった。

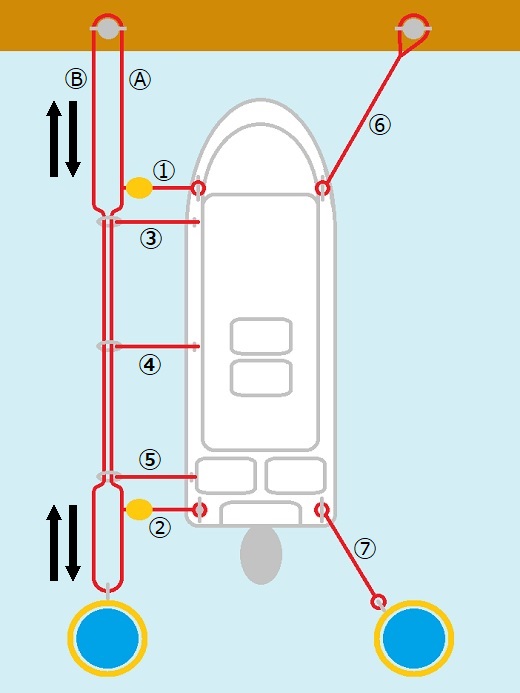

釣りのついでに作業もできたらええんやけど、時間的にも、雰囲気的にも難しい そうこうしてるうちに、小ネタは溜まり・・・先日、オイル交換の100時間警告が出だしたので、 それを機に、灼熱の海上作業に行くことにした いつ雨が降り出すか分からないので、まずは、エンジンオイル交換から。  ▲ 海上でのオイル交換では、オイルチェンジャーは必需品 次回の交換は上架した時にドレンから抜きたい。オイル・エレメントも交換して完了。 続いての作業はクラッチ・リンケージ。冷間時の後進の入りが悪いので、ちょっと押し気味に調整。 冷ましてから、再始動して、即・後進操作しても良い感じ  ▲ スロットルはプッシュ・タイプ。クラッチはプルで前進、プッシュで後進  ▲ 気になっていたが、後回しにしていた係留ロープの長さも調整  ▲ 「補強用ロープ」が長かったので調整。前後も左右もバランスOK  ▲ ふくろう丸の係留方式をイラストにしてみた ①②・・・「やえん」とボート左舷を繋ぐロープ (A)を桟橋方向に引っ張ると、ボートは桟橋に近づき、 (B)を桟橋方向に引っ張るとボートは桟橋から離れる。 ③④⑤・・・「やえん」のロープに海藻などが付着しないように、海面から離すためのロープ ⑥・・・右舷/ミヨシの固定ロープ(台風対策) ⑦・・・右舷/トモの固定ロープ(台風対策) ※やえん=長いループ状になっていて、ボートを岸壁に近づけたり離したりするロープ 「やえん」という呼び方は方言かも。一般的には「行ってこい係留」って言うんかな 岸壁係留なら毎回使うけど、今は桟橋係留なので、滅多に「やえん」機能は使っていない。  ▲ 「やえん」と左舷の各種ロープ  ▲ 右舷の固定ロープ(台風対策)  ▲ 物入れのヒンジのリベットが腐食して切れていたので・・・  ▲ 残留リベットをドリルで除去して、ステンレスのネジで修復  ▲ バウロッカー内のビルジが多くなってきたので、バウデッキ周辺をシーラーで防水処理 以上、メンテナンス小ネタでした。 暑さで仕事が雑くなる・・・

ふくろう丸と同型の「U-23F」を、もう1隻購入 とはいえ、エンジンは2スト、外観もボロボロ、でっかい小屋まで乗っかってて・・・ 第一線で活躍させるためには大規模な改修が必要である これをカッコよく、使い勝手の良い船にするには、相当長い道のりになりそう とりあえず、今回は・・・  ▲ 片道=300km走った先で、ユニックのクレーンで積み込んでもらい・・・  ▲ MM製作所の裏庭まで運搬 「ふくろう丸 Ⅱ」のベースとなる船なのだが、暫く着手はお預け。 コロナ渦が落ち着き、経済回復の兆しがでてきたら、レストア開始の予定。 MMさん、しばらく、厄介になります

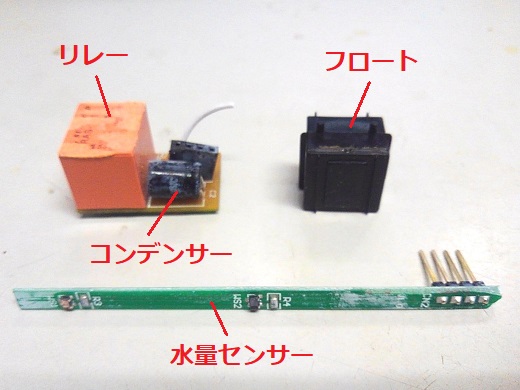

近年の船外機には真水で内部洗浄しやすいように水洗プラグが付いていて、 水道がない所でも、タンクの水をポンプで送り込むことによって、 使用後の塩分除去作業がしやすくなった。 ▼ BMOジャパン 「パワフルフラッシャー」  ボートのバッテリーに繋いで「スイッチON」で汲み上げ&圧送開始。 タンクの水がなくなったら、自動的に停止するという優れモノ。 なのだが・・・なんらかの不具合で、ポンプが全く動かなくなってしまった。 完全防水構造になっているため、ケースを壊しながら内部部品を摘出。 ▼ ほじくりだした水量感知と電源供給をつかさどるパーツ  フロートの中に磁石が入っていて、水位の変化を水量センサーが感知し、 パワーリレー、コンデンサーを介してモーターへの電源を制御する仕組みになっている。 コンデンサーかリレーの故障の可能性が高く、交換すれば機能は回復するが、 破壊したケースを再建するのが大変なんで、「オートストップ機能」はボツ 「バッテリー → スイッチ → リレー → モーター」というシンプルな構造に簡素化。 ▼ ポリパテで配線加工部を塞いで・・・  ▼ 流し台で「スイッチON」  復活~

▲ オイル警告灯が100時間ごとに点滅して交換時期を知らせてくれる(現在=310h)  ▲ 今回は海上で作業。レベルゲージ部からオイルチェンジャーで抜き取り・・・  ▲ エレメントも交換して、フィラーキャップから注油。  ▲ 作業終了後、リセットしてオイル警告灯を消灯。

※追加作業  ▲ 右舷にノマセ3本出しは大祭りになるので、右胴のキーパーベースを左ミヨシに移設

▲ 前回紹介した「レンタルボート用GPSプロッターセット」だが・・・  ▲ よ~く見ると、変わったのはココ  ▲ 防水キャップを開けると、通電スイッチ付のUSB端子  ▲ これでスマホのバッテリー残量も心配無用

▲ ホームセンターで買ってきた道具箱  ▲ 道具箱の中身はバッテリーとGPSプロッター  ▲ 箱の中のバッテリーから電源を取り・・・  ▲ レンタルボート用GPSプロッターセットの出来上がり  ▲ 実際に海に出てみると、波でモニターがグラグラするので土台をアルミ板で補強

▲ お手頃価格のアンカーロープローラーを購入したが、このままではリーチが足らんので・・・  ▲ 「アラカブ製作所」でステンレス製・延長プレートを製作  ▲ 合体すると、こんな感じ。これで奥行きが確保できた  ▲ 取付する前に「ふくろう製作所」で地味~にバフ掛け  ▲ 出来上がったバウ・ローラーを後日取付  ▲ いつか装着するウインチの配置を考慮して、やや右寄りに装着。

▲ またもや「アラカブ製作所」でステンレス・パーツをワンオフ製作  ▲ 船べりに装着して・・・  ▲ 第一精工の「ライト・ラーク」と合体  ▲ 右舷に3箇所取付。これでドテラ流しのノマセ釣りは万全

▲ 定期検査で明石に  ▲ 低いコンソールに縦付けのリモコンレバーが扱いにくかったので、横付けに変更。  ▲ ところ変わって住吉大社。「住吉反橋」と木々が美しい。ここへ来た訳は・・・  ▲ コレ。「大漁祈願」と「渡航安全」のお守り

▲ 久しぶりにマイボート活動始動。 暫くは明石に拠点を置くことになった  ▲ まずは係船。現地作業前に必要なパーツを準備。編んで編んで編みまくる  ▲ で、船を運んで、現場で浮桟橋と合体  ▲ 船体は古いが、エンジンはスズキの現行モデルを搭載。アワー=200h未満の極上品。  ▲ 左舷前方ビュー

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||